こんにちは。スターブレインの堀です。

2025年2月25日に実施された一橋大数学の解答速報をお届けします。

一橋大は5題120分です。例年通り、第1問は整数問題、第5問は確率でした。また、第2問~第4問、座標平面(微積分含む)、ベクトル(特に空間)、数列がほとんどです。本年もほぼこの傾向通りの出題でした。昨年よりも大問ごとの難易度差はなくなり、いずれも標準的な問題でした。あとは自分との相性でとるべき問題を決められたかが勝負でしょう。

全範囲から満遍なく基礎~応用までを問う

近年誘導はかなり少ない

というのが一橋大数学の近年の特徴です。難易度は全体では昨年と同程度でしょう。

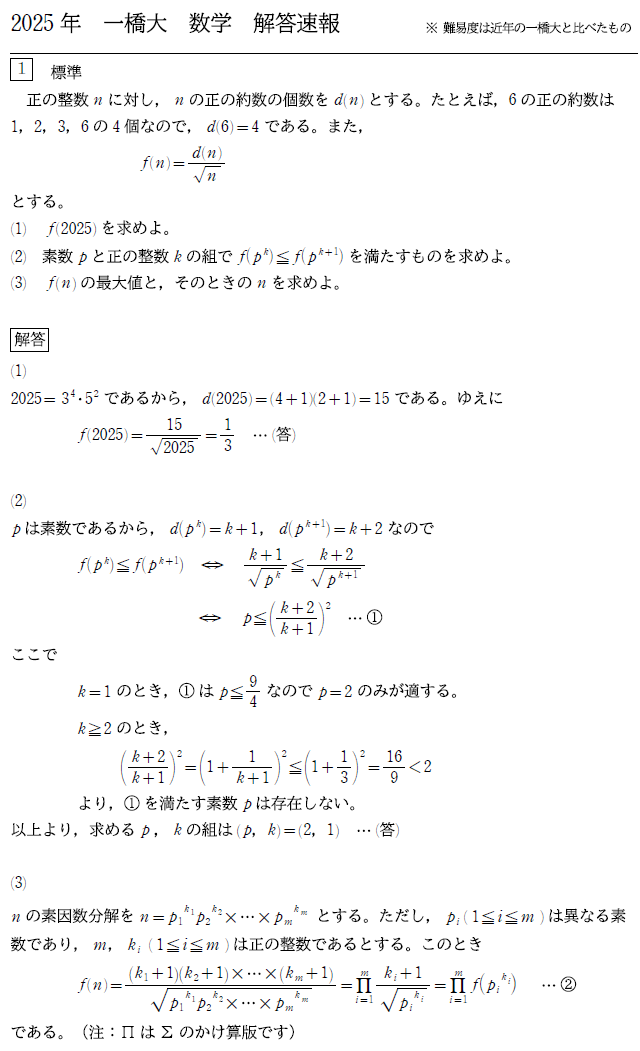

第1問 整数の性質(数学A)標準

今年は不定方程式ではなく、約数の個数に関する問題でした。(1)はただの計算ですから容易です。(2)のような不等式による評価は理系ではよくあるものの、文系範囲の数学としては難関大特有の難しさがあります。解答を見ると簡単にやっているように見えるかもしれませんが、自分でやるとなるとなかなかままならないでしょう。また(3)でもなんとなく答はわかるものの正しく論証できたかが難しい問題でした。

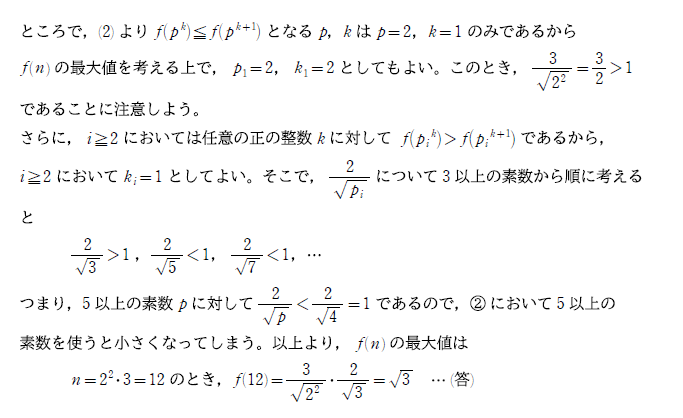

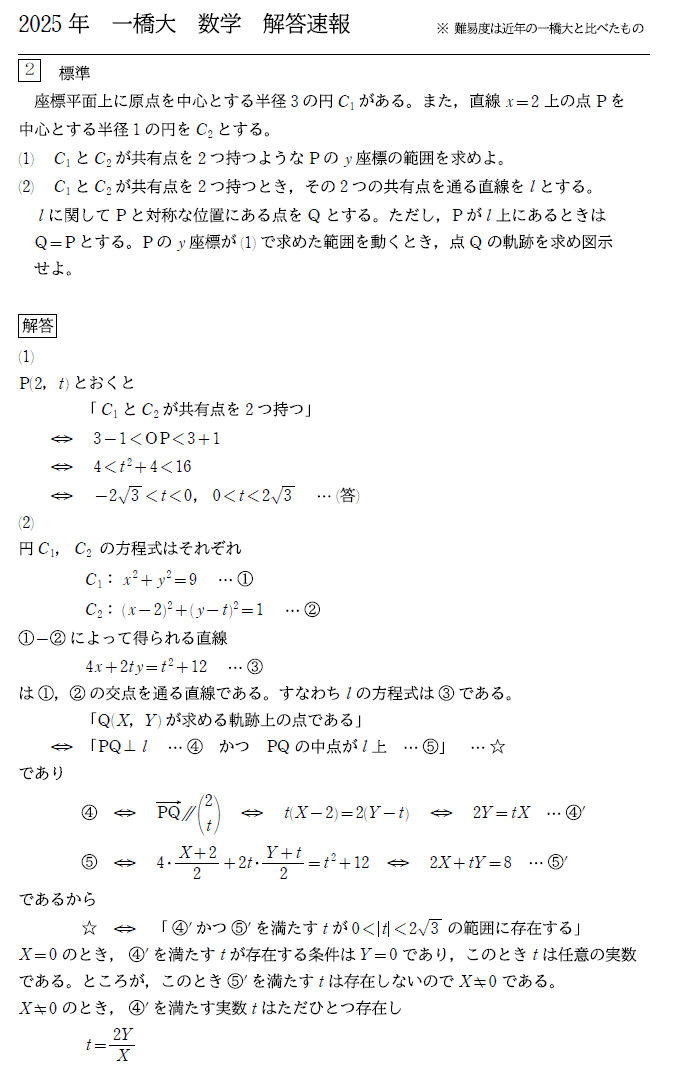

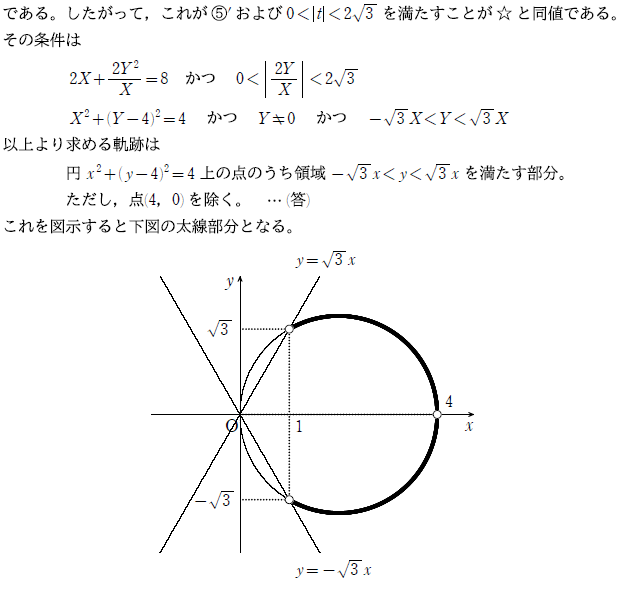

第2問 図形と方程式(数学Ⅱ)標準

受験生の苦手な軌跡の問題です。(1)はただの基本問題なので必ず解くべき問題です。本題の方はいわゆるパラメータを含むタイプの軌跡の問題です。しっかりと逆像法(存在条件への言い換え)を行い、雑な議論にならないように注意しましょう。

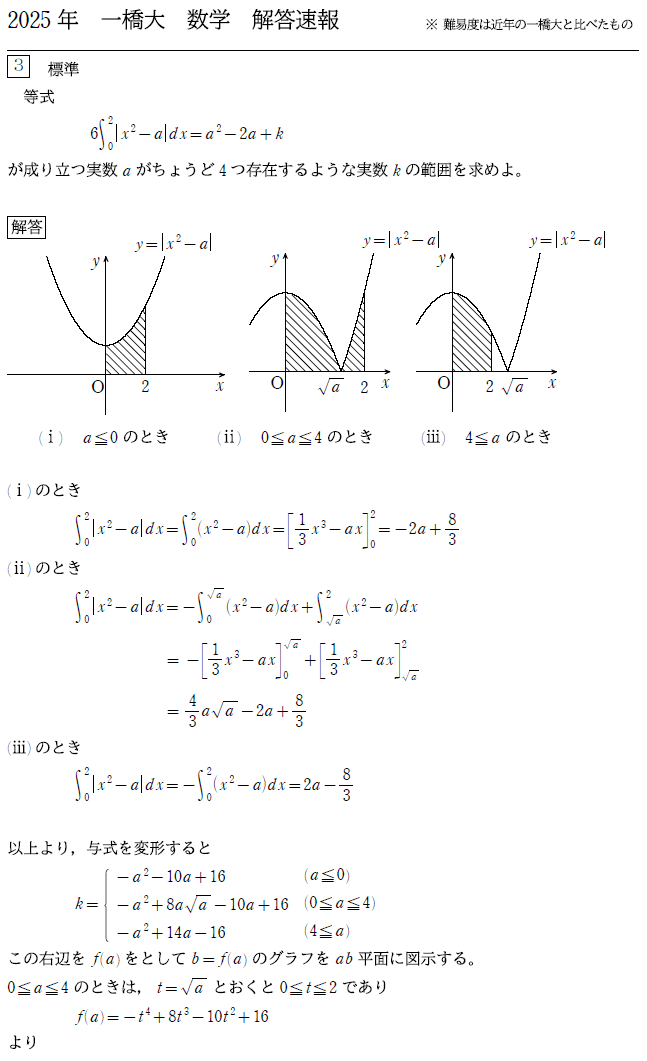

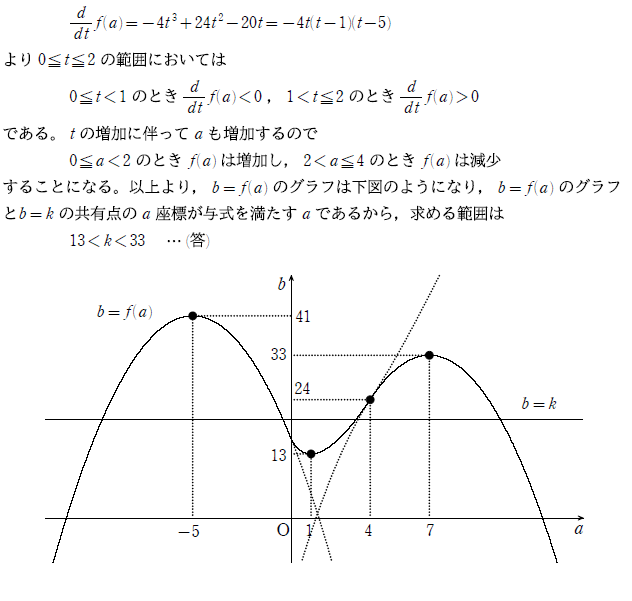

第3問 定積分関数/微分法(数学Ⅱ)標準

よくある絶対値を含む定積分で難関大では頻出なものです。一橋大でも近年では2020年に別のタイプが出題されており、しっかりと準備をしていたかが重要な問題でした。ポイントは定積分における場合分けです。定積分が表している面積がどの部分かをしっかり図を描いて把握できればあとは計算です。最後にそのままでは文系範囲では扱えない無理関数が現れますが、適当な置き換えをすることで4次関数に帰着させることができます。計算ミスに気を付けて確実に取りたい問題です。

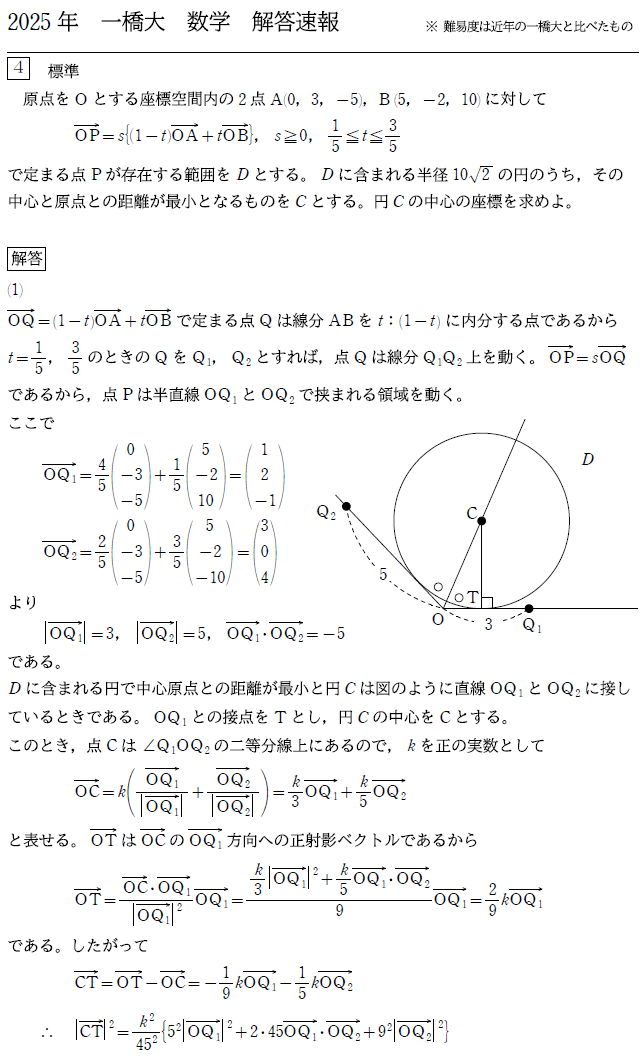

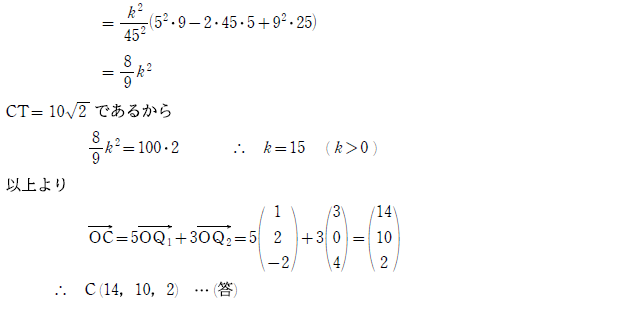

第4問 ベクトル(空間座標)(数学C)標準

数学Cに移ってもベクトルは頻出です。まず、点Pの存在領域を正しく把握することが第一歩です。空間座標で与えられていますが、ほぼ平面上での問題です。

数学の問題はしっかりとした状況把握が最重要

ですが、正確な図をかけばよいというわけではありません。自分にとって都合のよい図を描くことの方が大事です。中心の座標を求めるには初等幾何+三角比で考える方法もありますが、以下ではベクトルでの処理をしてみました。この辺は好みで問題ないでしょう。

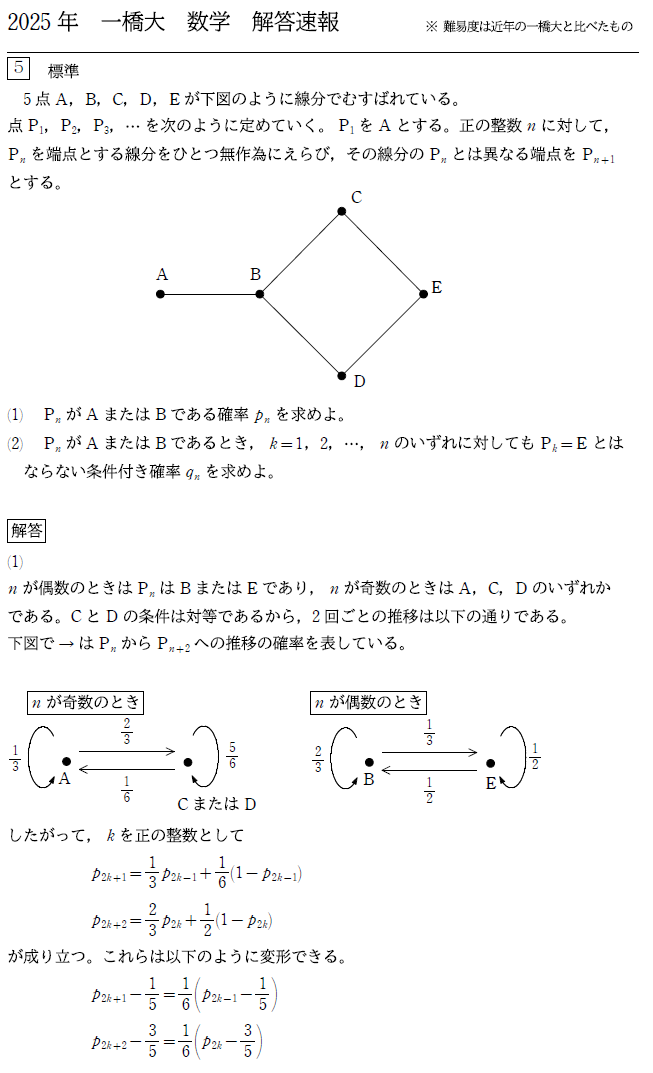

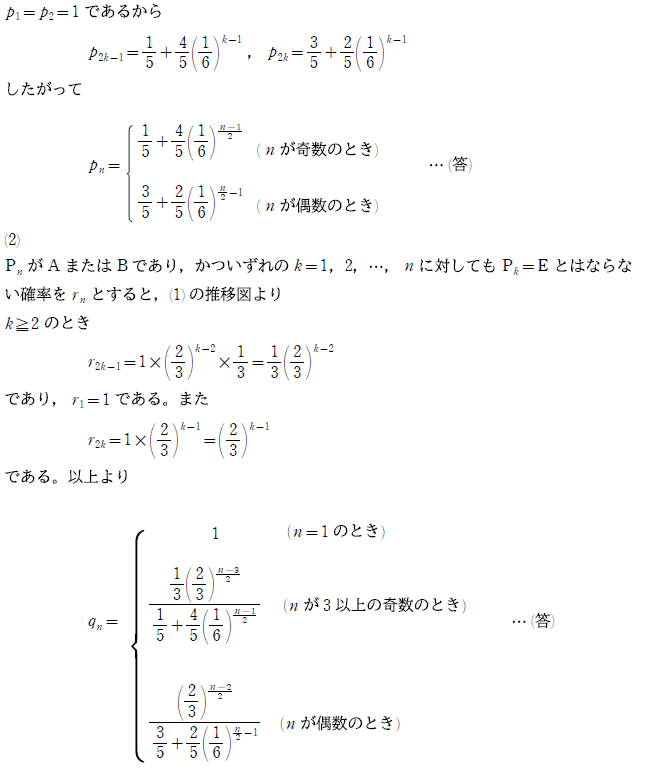

第5問 確率(数学A・B)標準

昨年は正n角形から三角形を作る問題でした。普通に数え上げるタイプです。本年はまた確率漸化式に戻りました。なんか妙な与えられ方をしていますが、普通の動点問題と同じです。確率漸化式は完全に体系化されていますので、確実に解き切りたい問題です。偶奇によって場合分けが必要な一般的にはやや難しいタイプかもしれまんが、東大・京大・一橋大では当然想定の範囲内のレベルのため「標準」としてあります。しっかり検算をしながら進めていきましょう。(2)はn=1だけ別にある必要があります。

ということで、今回は2025年の一橋大の解答速報をお届けしました。

他の大学もそうですが「正しい方法で正統的な学習をし、その上で自分の頭で眼の前の問題に対して的確なアブローチができるか」が問われているように感じました。もちろん、基礎を固めるという意味で反復訓練は絶対に必要ですが、その先にある思考力をつける必要があります。

スターブレインでは本物の思考力をつけるための指導を行っています。興味がある方は是非、お問い合わせください!